Wasser & Abwasser

Abwasser im Handwerksbetrieb

In verschiedenen Branchen des Handwerks fallen Abwässer an, die in Abscheidern vorbehandelt werden, um Grenzwerte einhalten zu können. Beispiele hierfür sind Fettabscheider bei Metzgereien oder Ölabscheider im Kraftfahrzeughandwerk. Für das in das öffentliche Kanalnetz eingeleitete Abwasser sind Grenzwerte einzuhalten, die in den Entwässerungssatzungen der Kommunen dokumentiert sind. Für einzelne Branchen definieren stoff- oder branchenbezogene Abwasservorschriften die Mindestanforderungen an das Einleiten von Abwasser.

Produktionsbedingte Frischwasserverluste:

Die Kosten für Abwasser werden bei den Städten und Gemeinden über den Frischwasserbezug ermittelt. Bei einigen Branchen im Handwerk wird aber ein Teil des Frischwassers in der Produktion verbraucht. Zum Teil wird das Wasser dem Produkt zugeführt oder verdampft bei Prozessen in die Atmosphäre. In den Entwässerungssatzungen der Städte und Gemeinden wird die Möglichkeit eingeräumt, sogenannte produktionsbedingte Frischwasserverluste zu gewähren (z. B. bei den Lebensmittelhandwerken wie Metzger/Fleischer, Bäcker/Konditoren, aber auch Wäschereien). Der Handwerksbetrieb muss zur Erlangung des Abschlags einen Antrag bei seiner Gemeinde stellen. Die Handwerkskammer Wiesbaden ermittelt die Frischwasserverluste und unterstützt gerne bei der Beantragung.

Für einige Branchen haben wir standardisierte Erhebungsbögen vorbereitet, die die wichtigsten Größen zur Ermittlung des produktionsbedingten Frischwasserverlustes abfragen.

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten

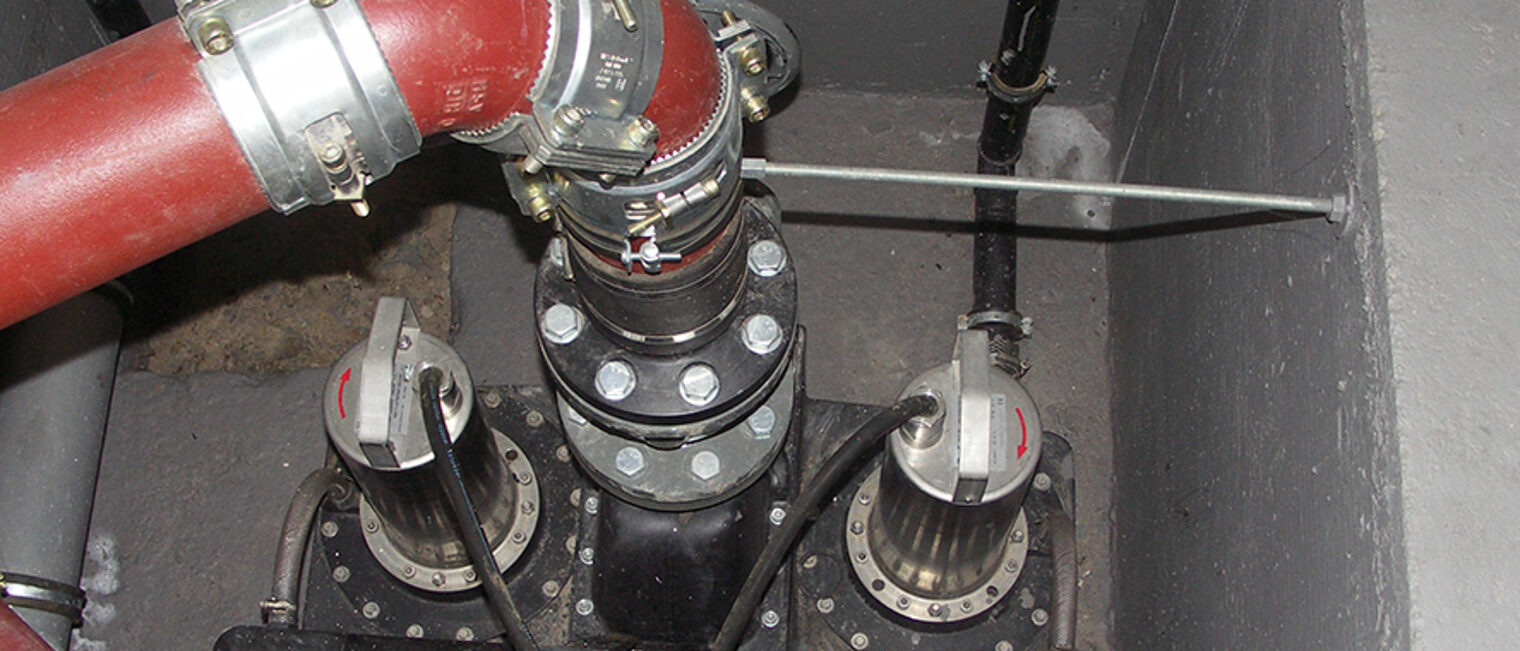

Ein Beispiel für den umweltgerechten Umgang, ist die korrekte Lagerung. Diese stellt für viele Handwerksbetriebe ein Problem dar, wenn Öle oder andere wassergefährdende Flüssigkeiten ohne Auffangwannen an verschiedenen Orten im Betrieb vorzufinden sind. Die Kosten für die dann evtl. notwendige Sanierung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen sind hoch. Erkannt werden diese in der Regel erst, wenn Behörden tätig werden oder ein Grundstücksverkauf ansteht und ein Bodengutachten vom Käufer gefordert wird.

Häufig kann durch einfache Maßnahmen die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten so gestaltet werden, dass Bodenverunreinigungen vermieden werden und die Lagerung den geltenden Vorschriften entspricht.

In Hessen regelt dies die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV).

Die Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind verpflichtet, ihre Anlagen und zugehörige Sicherheitseinrichtungen ständig selbst darauf hin zu überwachen, ob

- diese dicht, standsicher und widerstandsfähig sind

- Undichtheiten schnell und zuverlässig zu erkennen sind

- Leckagen und Löschwasser vollständig aufgefangen werden können.

Alle bei der Behörde (Regierungspräsidien) anzeigepflichtigen Anlagen sind zudem im Auftrag des Betreibers vor Inbetriebnahme und ggf. wiederholend in Abständen von 2,5 oder 5 Jahren sowie bei Stilllegung durch wasserrechtlich anerkannte Sachverständige zu überprüfen. Das Regierungspräsidium überwacht, ob der Betreiber die Prüffristen einhält und Mängel in angemessener Zeit abgestellt werden.

Bei Betrieben mit erheblichem Gefährdungspotential führt das Regierungspräsidium einmalig oder in fünfjährigem Turnus betriebliche Gewässerschutzinspektionen durch. Neben einer eingehenden Beratung der Betreiber werden hierbei auch betriebliche Einrichtungen wie z. B. eine zentrale Löschwasserrückhaltung, Abwasseranlagen und Einleitungen überwacht sowie Anhaltspunkte für Boden- oder Grundwasserverunreinigungen erforscht.

Für mängelfreie Betriebe wird die Gewässerschutzkonformität festgestellt.

Trinkwasserverordnung

Am 23. Juni 2023 ist die Zweite Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) in Kraft getreten. Mit einer Vielzahl von Anpassungen nahm die Verordnung Änderungen aus der geltenden Europäischen Trinkwasserrichtlinie auf.

Beispielsweise wurde erstmalig eine verpflichtende Risikoabschätzung und Gefährdungsanalyse für die Wasserversorgung vom Rohwasser bis zur Entnahmearmatur bei den Verbrauchern festgeschrieben. Darüber hinaus wurden neue Qualitätsparameter eingeführt, welche sogenannte Ewigkeitschemikalien betrachten. Hierunter fallen Beispielsweise somatische Coliphagen, Microcystin-LR, PFAS, Bisphenol A.

Wesentliche Neuerungen:

- Erstmalige Einführung einer verpflichtenden Risikobewertung/-management für die gesamte Versorgungskette (Einzugsgebiet bis Verbraucher (Prüfung durch Gesundheitsamt)

- Einführung neue Qualitätsparameter für sogenannte Ewigkeitschemikalien (z.B. somatische Coliphagen, Microcystin-LR, PFAS, Bisphenol A)

- Verschärfung der Parameter (z.B. Blei, Chrom, Arsen)

- Verpflichtender Austausch/Stilllegung von Bleirohren bis 12. Januar 2026

Kontrolle der Trinkwasserqualität: Untersuchung auf Legionellen

Vermieter müssen die Trinkwasseranlagen in Gebäuden auf Legionellen untersuchen lassen. Das Prüfintervall beträgt bei Anlagen ohne Beanstandungen maximal drei Jahre.

Betroffen von dieser Pflicht sind Wasserversorgungsanlagen (gemäß § 31 TrinkwV)

- die Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit abgegeben

- einem Speicher-Trinkwassererwärmer oder einem zentralen Durchfluss-Trinkwassererwärmer, jeweils mit einem Inhalt von mehr als 400 Litern

- von mehr als 3 Litern in mindestens einer Rohrleitung zwischen dem Abgang des Trinkwassererwärmers und der Entnahmestelle

- die Duschen oder andere Einrichtungen enthalten, in denen es zu einer Vernebelung des Trinkwassers kommt

- Wasserversorgungsanlage sich nicht in einem Ein- oder Zweifamilienhaus befindet

Dieses trifft in erster Linie auf alle zentralen Warmwasserversorgungsanlagen in Mehrfamilienhäusern zu.

Gleichzeitig ist damit die unverzügliche Anzeige des Bestandes einer Großanlage zur Trinkwassererwärmung im öffentlichen und gewerblichen Bereich (z. B. auch im Wohnungsbau) an das jeweilige Gesundheitsamt verbunden. Eine Untersuchungspflicht auf Legionellen in Gewerbeimmobilien kann aufgrund von anderen Vorschriften (Arbeitsstättenverordnung, Hygiene, Fürsorgepflichten, Verkehrssicherungspflichten) bestehen.

Zuständige Gesundheitsämter für anzeigepflichtige Wasserversorgungsanlagen.

Blei als Werkstoff in der Trinkwasserverteilung

Seit Dezember 2013 dürfen pro Liter Wasser nicht mehr als 0,010 mg Blei im Trinkwasser enthalten sein. Faktisch führt dies zu der Verpflichtung, bleihaltige Rohre in der Trinkwasserversorgung auszutauschen. Betroffen davon sind in erster Linie Gebäude, die vor 1970 errichtet worden sind.

Im Sinne des vorbeugenden Gesundheitsschutzes sollte darauf geachtet werden nur “gelistete” Werkstoffe zu verwenden.

Die verschärften Anforderungen führen zu einer konkreten Austauschpflicht für die noch installierten Bleirohre. Es ist davon auszugehen, dass bei den meisten Haussanierungen die Befreiung der Trinkwasserinstallation von Bleirohren prioritär angegangen wurde und damit nur noch wenige Fälle von bleierne Installationen vorliegen. Der Eigentümer ist verpflichtet, die Verbraucher unverzüglich zu informieren, wenn Trinkwasserleitungen aus Blei vorliegen. Darüber hinaus ist mitzuteilen wann diese voraussichtlich entfernt oder stillgelegt werden,

Folgende Fristen gelten:

- Hausbesitzer müssen bis zum 12. Januar 2026 alte Bleileitungen tauschen.

- In Ausnahmefällen können Ausnahmegenehmigung von Gesundheitsämter eine Fristverlängerung bis max. 12.Januar 2036 ermöglichen.

- Bei Eigentumswechsel endet die Fristverlängerung 1 Jahr nach dem Eigentumsübergang.

Nach Ablauf der Fristen sind Nachweise de Gesundheitsamt unaufgefordert schriftlich oder elektronisch zu übermitteln.

Empfehlungen für Installationsbetriebe

Neben Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik empfiehlt es sich, bei Arbeiten an Trinkwasserleitungssystemen bzw. bei Neu-Installationen ein Protokoll zu führen. Dieses Protokoll dient der rechtlichen Absicherung und sollte detailliert Auskunft geben über z. B. Überprüfung der Dichtigkeit, Druckbelastungstest, Spülung, Inbetriebnahme und Vorgehensweise (wann wurde was geprüft bzw. umgesetzt und in welcher Reihenfolge). Es bietet sich ein Übergabeprotokoll mit vorgefertigter Checkliste und Hinweisen zum bestimmungsgemäßen Betrieb und zu Wartungsarbeiten an. Dieses Protokoll sollte der Kunde gegenzeichnen. Damit überträgt der Installateur nachweisbar die Verantwortung auf den Anlagenbetreiber. Entsprechende Musterprotokolle erhalten Sie beispielsweise bei Herstellern von Installationsmaterialien.

Bei umfassenden Sanierungsarbeiten und Neubauvorhaben trägt der ausführende Betrieb auch die Verantwortung der Planung mit.

Das Bundesministerium für Gesundheit verweist 2023 auf die vom Umweltbundesamt erarbeitete "Empfehlungen für die Durchführung einer Gefährdungsanalyse gemäß Trinkwasserverordnung", welche dann zu ergreifen sind, wenn der technische Maßnahmenwert für Legionellen überschritten wird. Die zugehörigen DIN-Normen können über den Fachverband Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Hessen (für Mitglieder zu Sonderkonditionen) bezogen werden.

Handwerksunternehmen als Probenehmer

Durch die Untersuchungspflicht auf Legionellen bietet sich für das Handwerk eine neue Dienstleistung. Dazu muss aber eine entsprechende Qualifizierung zum zertifizierten Probenehmer gemäß VDI 6023 vorliegen. Die meisten Analyselabore bieten adäquate Schulungen an. Dabei ist darauf zu achten, dass die Labore selbst zertifiziert und Partner des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) sind. Hessen verfügt über eine Landesliste für Trinkwasseruntersuchungsstellen gem. § 40 Absatz 2 TrinkwV.